800米的矿井,40度的高温,14年的守候,一位普通矿工初心不改,爱心不已,朴实善良地默默坚守一分特殊的生命之约,他像煤一样质朴、无私,燃烧自己,照亮他人。他便是淮南市第91例造血干细胞捐献者、淮南矿业集团顾桥矿一名普通矿工——王伟。9月2日,这位“乌金”一样无私奉献的矿工,在安徽省立医院捐出宝贵的“生命火种”,去点燃千里之外一位不知姓名的血液病患者的生命之光。

热血铺就奉献旅程

每一位造血干细胞捐献者都是了不起的凡人英雄,均非偶然之举,背后都有一串串不为人知的动人故事,彰显者普通人朴素的善良、执着和平凡中的伟大。

提起王伟的爱心之路,还得从23年前的求学之旅开始。2002年,王伟第一次远离家门,来到了偏远的湘西怀化读书。刚进校不久,学校组织献血,懵懵懂懂的他就报名参加献血。回到家乡后,尽管在矿井下从事外人难以想象的艰苦劳动,但只要可能,他继续献血。2011年5月8日世界红十字日这天,王伟正好休班和当时还未结婚的爱人上街,看到市区最繁华的一家商场门前的献血车围着很多人,他便又自然地上前献血。正在开展造血干细胞捐献宣传动员和采样活动的市红十字会工作人员与志愿者热情地向他宣传造血干细胞捐献。王伟还是第一次听说,得知献血时多留取10毫升血样,就可能为血液病患者多一份寻找救命的机会,王伟和爱人都觉得这是救人一命的好事,便郑重地签下了那份沉甸甸的“生命之约”,留取了那份宝贵的“生命种子”,成为中华骨髓库造血干细胞捐献志愿者。但工作人员也告诉他,非血缘之间配型成功的机率非常小,请他耐心地等待。他也觉得这种幸运很渺茫。此后,一年、一年,除了偶尔接到红十字会的回访电话,只是询问他当年留下的信息有没有变化,以后若有机会愿不愿意捐献,再无其他消息。

善良成就捐“髓”善举

2025年7月初的一天,王伟也赶上休班,正开着车,手机突然响起,本不打算接电话的他,看着电话一直响,便接了,没想到,来电让他惊愕:市红十字会工作人员告诉他,他之前留取的血样与外省一名血液病患者初配成功,问他是否愿意捐献?”

“当时第一反应:‘是不是诈骗’?”王伟一时没有想起。毕竟,距离留样已经过去了14年多了。直到工作人员详细说出他留样的时间、地点以及个人相关信息,王伟才回忆起此事。

当时王伟的心情不免有点忧虑:毕竟如今他已年近40,常年在井下高强度工作,生活不规律,身体状态早已不如当年,身体能否符合捐献要求?捐献会不会影响工作?

后来,进一步了解了造血干细胞捐献情况后,王伟给红十字会工作人员坚定地回答:愿意。

“人家等着救命,我要是因为自己这点顾虑放弃或耽误了,良心上过不去。”提起此事,王伟坦然道。

可王伟的捐献并非顺利。

很快,王伟利用难得的休班回家时间,积极配合市红十字会完成了高分辨配型采样和体检。而体检结果出来,王伟担忧的问题还是出现了:血压高,暂时不能捐献。

“当时心里有点慌,怕因为自己的身体问题,让患者的希望落空,我自己心里也不能安宁。”

王伟没有放弃。从医院回来后,他严格按照医生的嘱咐:每天按时吃降压药,定好闹钟监测血压;尽量调整生活习惯,加强锻炼。他下班后再疲倦,也不再像往常倒头就睡,而是抽出时间锻炼,调整身体状态。

“我就想着尽快把身体调理好,不能让等着救命的人失望。”

经过一段时间的血压监测,王伟的血压指标达到了捐献标准。

捐献前当王伟把要去捐献救人的消息告诉母亲时,老人的反应超出了他的预料:坚决反对,觉得王伟工作辛苦,家里就靠他一个人挣钱养家糊口,捐献会影响他的身体。无论他怎么解释,老人都听不进去。看着母亲焦急又固执的样子,王伟觉得不能让母亲过度焦虑,否则老人身体也会发生危险;另一个原因,王伟也担心母亲执拗下去会影响捐献,于是他和爱人商量好,告诉母亲不去捐献了,这段时间单位忙,不能回家了。老人这才放心。

这个“善意的谎言”,背后是王伟对生命的珍视,也是对母亲的孝心。

好在,王伟的爱人十分善良豁达,一直支持王伟捐献救人。“救人一命,行善积德,我坚决支持他。”从当年留下宝贵的血样,到配型成功后体检,再到捐献,爱人一直陪着他,并带着孩子一起到医院为他加油,给了她强大的力量和慰藉。

王伟的爱人曾经历过一场热血救命惊心动魄的经历。

当时她大出血急需输血,正是王伟的献血证给她开了绿灯,让她及时用上了血,还免除了费用。这件事让她感触很深。

“福来者福往,救别人,也是救自己。所以这次捐献困难再多,我都要陪着他去救别人的命。”她坚定道。

传承筑牢矿工之魂

淮南这座因煤而起、因煤而兴的煤城,王伟像许多淮南煤矿的家庭一样,出身矿工世家,从父辈到自己这一辈,两代几个家庭成员都在矿上工作。矿工那种吃苦耐劳、牺牲奉献、朴实豪爽、责任担当的品质潜移默化地传承着。2008年,王伟接过父亲的接力棒,成为一名矿井下的电工。他说,当年父亲那一辈条件艰苦,但工作兢兢业业,毫无怨言。他上班第一天,父亲便千叮咛万嘱咐:要胆大心细、能吃苦、好好干。他一直记在心底。

王伟的工作面在地下800米左右,每天的工作从凌晨四点就开始了,匆匆洗漱吃饭,不到六点,他就要乘坐升降梯下到井底,再沿着布满煤渣、石子、泥水、坑洼的巷道走一个多小时,才能到达工作面。井下的环境远比地面艰苦太多:工作面温度常年在40摄氏度左右,每迈一步都大汗淋漓,消耗特别大,但他中午几乎没吃过饭饭,啥时候到地面啥时候能吃饭,往往十余个小时。

“正常情况下下午两三点能升井,但遇到任务紧的时候,忙到晚上八九点是常事,最长的一次,在井下连续工作了48小时。”

王伟说,忙起来的时候,根本就顾不上饥渴,赶紧把活干完、干好,井下电工责任重大,不能出现一点问题,哪怕耽误一点,就可能影响整个生产。

“干我们这行,就是要能吃苦、能扛事。”

矿上有急事,一个电话打来,哪怕刚升井、或是已回到六七十公里外的家里,他也会立马驱车赶回;同事家中有事需要调班,只要开口,哪怕自己刚上完夜班、浑身疲惫,王伟也从不推辞。

“大家都是工友,都不容易,互相帮衬是应该的。不管怎样,必须保证工作有人干、不能停,这是大事。”王伟说得十分自然。

他已把责任刻在了骨子里,将父辈的精魂自然而然地延续。

善行成为妻儿榜样

王伟住院备捐期间,正赶上岳父患病生活不能自理,王伟爱人十分着急。一向孝顺老人的王伟叮嘱妻子照顾老人为重。尽管因注射动员剂身体产生了不适反应,但长年手持工具在井下忙碌的王伟,在市红十字会工作人员的建议下,第一次拿起笔给陌生人——远方的患者,写了一封情真意切的鼓励信,勉励她不要担心,顽强战胜病魔,好好生活,他会永远牵挂着、祝福着她。

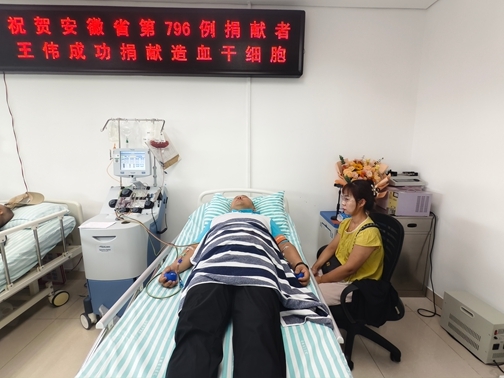

9月2日,王伟经过4个多小时的采集,顺利完成了造血干细胞捐献。尽管十分疲惫,但他露出朴实欣慰的笑容:“救人一命,是我这个普通矿工最幸运、最有意义的事。付出的太多都值得。”

爱人和上三年级的儿子特地请假赶来一直陪着他,给他送上了最幸福、自豪的拥抱、热吻与点赞。爱人说:当初和他结婚,就是看中了他善良、有责任。孩子激动地说:爸爸是救人英雄,要向爸爸学习,长大了也要去救人。

这位800米井下的普通矿工,用14年爱的坚守,完成了一场跨越时空的生命之约,这颗深埋14年的生命火种为重启一个生命慷慨点燃,见证了淮南煤矿工人的朴实善良、勇毅担当。这就是煤一样默默燃烧发光、奉献一生的淮南矿工。

|