|

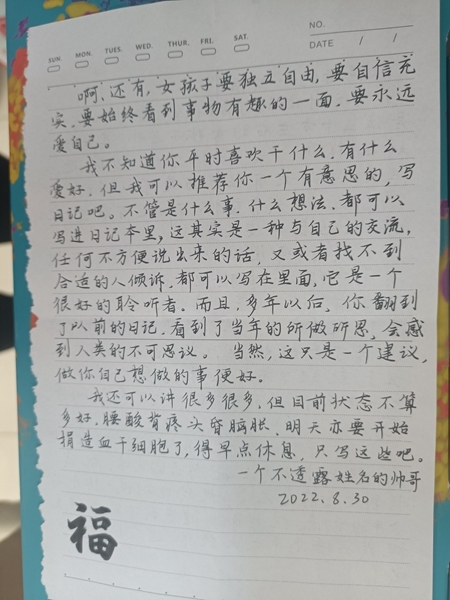

“捐献造血干细胞,对我来说失去的仅仅是一点可以再生的热血,对于患者来说获得的却是宝贵的二次生命。暑假的最后一天,我能去挽救一个和我同年代的年轻人的生命,我觉得很有意义,这是我过得最充实的一个暑假。”陈晓明,这个23岁的大学生,虽然平时寡言少语,但对捐献造血干细胞他有自己的独到认识和感慨。开学前一天的8月31日,他在安徽省立医院完成了造血干细胞捐献,他也成为淮南市第50例、安徽理工大学第12例造血干细胞捐献者。

为爱留下生命火种,坚定捐献终不悔

1999年出生的陈晓明是安徽理工大学安全科学与工程学院秋季开学读大四的学生。2019年秋季开学不久,安徽理工大学组织开展以“庆祝祖国七十华诞”为主题的无偿献血和造血干细胞捐献采样活动。刚迈进大学的陈晓明看到献血车便走了过去,淡定地填表献血。正在宣传动员造血干细胞捐献的校红十字志愿者热情地向他介绍造血干细胞捐献。听说能救人,陈晓明认认真真地听完志愿者详细的介绍,尤其是学校已有多名校友成功捐献,自己所在的学院当年就有一位同学捐献,心想“就只献一点热血,却能换来一条生命,别人能行,我也能行”。他没有多想,爽快郑重地填写了志愿捐献同意书。面对志愿者“深思熟虑入库,义无反顾捐献”的叮咛,陈晓明话不多说,但很笃定:“放心,我不会反悔的。”

充实的大学生活让时间过的很快,不知不觉三年过去了。这期间,安徽理工大学接二连三出现造血干细胞捐献者,成为全省高校中捐献最多的,同学院的学长葛宏港更是两年两次成功捐献。学校进行了大力的宣传,校园里也经常看到校红十字志愿者宣传动员的身影。看到这些,陈晓明脑海里会浮现自己当时留样的画面,也会出现“什么时候我也能配型成功去捐献。”的期盼。

这一天终于等到了。2022年6月,陈晓明接到了淮南市红十字会的电话,告知其与一名血液病患者初配成功,征询他继续捐献的意愿。期待了很久得知匹配成功的消息,听着工作人员电话里关于捐献造血干细胞的再次宣传,陈晓明很是平静:“3年前留样的时候就已经想好了,一旦配型成功符合条件,我肯定捐”。陈晓明还是那么淡定地向工作人员回复。

接下来的高分、体检,正值今年最酷热的盛夏。正在留校复习准备考研的晓明没有任何怨言,大热的天从十几公里远的学校跑到市区配合完成一项项程序。高分采样时,他在与市红十字会的交流中,得知本校另一位捐献志愿者也刚刚做完高分,竟然是自己的同班同学,陈晓明有点兴奋,他更坚定信心,主动和同学联系,互相交流、互相鼓励,相约捐献。

克服困难,为生命让步

当考研辅导冲刺、捐献造血干细胞挽救陌生患者生命、新学期开学,这3件大事一下交织在一起,对于一个学生如何选择,着实是个艰难的考验。而陈晓明选择的是坚定救命!

8月中旬,中华骨髓库下达了捐献通知,初步定于8月底。晓明没有任何其他顾虑,但这个时间让他犯了难。进入大学的第一天,他就定下了考研的目标。为了考取理想中的学校,陈晓明提前准备,从大二开始就废寝忘食,在学好自己本科专业的同时,攻读选择的考研科目。大一、大二的暑假他都是留校坚持学习。大三的这个暑假是备考的关键时期,陈晓明早就联系好合肥的一家培训机构确定了8月15-30日的考研封闭培训,并缴纳了不菲的费用。封闭学习十分紧张辛苦,上午开课,一直到晚上10点才结束,除了中晚饭的时间,没有其他空余,晚上结束后,还要完成相关作业。尤其是他报考的专业绘图这门功课,特别难,耗时耗力,平时他绘完必考科目的图需要十几个小时,在培训班训练要争取压缩在几个小时内完成,他要加紧训练。而8月底正是辅导模拟最后冲刺的关键阶段,时间特别紧张,根本抽不出空闲时间。而且捐献还得提前一周住院,要进行一系列的检查,每天要按时注射两针动员剂,可能会带来身体的不适反应,还必须遵守医院的管理制度。得知捐献时间和自己参加封闭学习的时间冲突,陈晓明想着患者能否更改移植时间,稍微延迟些,等这边学习一结束、回学校报到请假后,自己就入院捐献。但患者情况不容乐观,移植造血干细胞的时间延迟,就意味着生命随时都有危险。

得知患者的情况,纠结的陈晓明下定决心。“没有什么比生命更重要,捐。再难的事我自己克服。”陈晓明确定在8月27日入院,边学习边准备捐献,30日完成辅导模拟冲刺,31日采集捐献,当天就得赶回学校,次日便开学。这期间,对于陈晓明来说时间更加宝贵,他必须住进医院,一早打完动员剂,再匆匆赶到十几公里外的培训点参加白天的学习,晚上上完课带着作业再辗转赶回医院,边做作业边等着打动员剂。注射动员剂,每个人都会有身体不适的反应,陈晓明也不例外,头晕头重乏力发困,睡眠又差。这严重影响了他的学习和模拟冲刺的精力,上课时昏昏沉沉,作业时疲倦困顿。他努力想着法子提神聚力,尽量少受影响。

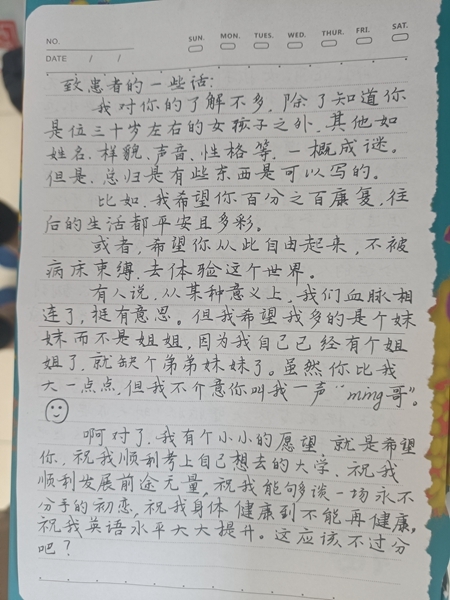

捐献者在捐献前需要好好消息,保持捐献时的最佳状态。但这段时间对于晓明来说是最辛苦最艰难的,他要克服时间、身体等困难,努力兼顾。而8月30日这一天,他更是拼劲力量,多重考验,一大早打完动员剂他就匆匆奔赴模拟考研的“考场”,一整天的冲刺模拟考试,他必须克服动员剂达到峰值越来越剧烈的不适反应,努力聚精会神紧张地模考。晚上一身疲惫回到病房,再注射动员剂,准备次日的捐献。很晚了,他又艰难地提起笔用他那颇具功底的书法字体端端正正给患者写下了一封情深意切、又轻松豁达的鼓励信,最后还用绘图笔精雕细刻描了一个大大的“福”字,祝福患者。然后不顾十分困顿再打开电脑准备开学提交的材料。他哪能早点休息啊。

内心火热,散发微光

内心火热,散发微光

理工男的陈晓明平时虽然不多言,其实内心充满火热、细腻、温暖和善良。

他在读高中学习紧张的阶段就参加学校公益社团,经常到学校附近的养老院看望孤寡老人。小小的年纪就知道老人最缺少的是晚辈的陪伴,尽管自己平时不喜欢多说话,但他尽量多陪老人说说话。老人年纪大了耳朵听不清,晓明就贴近耳朵,一遍遍说着吉祥话,逗老人开心。老人们喜欢这个憨厚可爱的小后生。

进入大学,晓明根据自己的兴趣爱好进入书画协会。因为能力突出留任协会负责人。他经常利用晚上时间教没有书法基础的同学们练习书法。冬天没有空调,他这个来自广西的小伙子可不好受,长时间训练,他的手冻僵了,一次指导同学训练时鲜红的血顺着手指滴洒在纸上才发现,他的手冻裂出血了。得知特校的孩子需要社会更多的关心,他精心组织活动,发动协会会员发挥特长,创作书法作品义卖。他省吃俭用买来一大堆空白扇面和书签,不眠不休填词绘画,做成精美的小礼品,或参加学校活动,或送给喜欢的同学,或义卖,所得全部捐给特学的孩子。大二、大三的时候,他每学期都送给同学好几百个书签,小小的书签承载着他的用心和深情厚谊,他会根据同学们的喜好和特点,写上一句或励志的名言,或温馨的话语,或风趣幽默的妙语。

大二时,已是老生的陈晓明积极参加学校迎新活动,每天早出晚归驻扎在火车站,热情迎接学弟学妹。

2021年底,淮南市进入创建全国文明城市的关键时期,各种创城志愿服务活动如火如荼开展,陈晓明也积极参与进来。他利用周末等课余时间到附近社区和主干道绿化带边清理环境卫生,捡拾垃圾。一同参加的同学手机掉了,热心的晓明陪着沿路一遍遍边打电话边找,最终找回。

晓明养成的一些习惯从高中一直坚持至今。他上高中时要在学校食堂吃饭,细心的他发现很多同学不习惯带餐巾纸,他就在书包里悄悄带上一大卷,吃完饭,他默默给同学一张张送上,后来同学们都知道他肯定会带纸,吃饭的时候都喜欢围坐在他旁边,习惯性地从他的书包里取纸。尽管大学里同学来自五湖四海,习惯不同,但他还是始终随时装着几包纸巾,他说总能有用到的时候,小小的纸巾也能帮需要的人解决烦恼,甚至派上大用处。一次体育课,一个同学手受伤了,鲜血直流,身边没有任何东西,他掏出纸巾给同学擦拭、包扎伤口止血。

晓明另一个习惯是出门总是带着伞,平时带一把,雨天带2把,总能用到。理工男大都不喜欢出门带伞,遇到下雨,他的伞一把给同学,一把自己撑,但伞下可不是他自己,左右都有同学凑过来方便。他平时每天一早、中午、晚上至少看3遍天气预报,随时提醒室友。室友们也养成了不再看天气预报的习惯,总是会问他,有没有雨、多少温度。

他还是个用心的暖心男。疫情期间,学校封闭,头发长了,不能出去理,他就对着镜子拿自己头发练,帮助同学解决“燃眉之急”。就连这段时间在合肥培训,有的同学没工夫出去理发,他还拿出了自己的手艺小试一番。

放假回家,他喜欢帮妈妈做饭,想法子做各种菜。他说不仅做自己家人爱吃的,还健康省钱。

平时网上会遇到各种各样的人,哪怕是骗子,晓明也从不骂人,而是心平气和地给人讲道理、好心相劝。一次一个推销员十分感动,对他说:“你是我网上遇到的最好的人。我也要学做好人,不再骗人。”

点点滴滴,晓明一直努力地发着微光,用这看似微不足道的点点星光照亮着别人的路,也正是这些爱的积淀,这一次他要照亮一个素不相识的青年重生的路。

对于捐献造血干细胞,陈晓明从未动摇。即使在妈妈得知他要捐献担心受怕开始反对的时候,晓明也是坚定地自己设法说服了母亲。他对母亲说:“我有个姐姐,那个患者和姐姐同龄,就当您多一个女儿,我多了个姐姐。父亲也是因病去世的,我们更能理解救命的重要。”善良的母亲被儿子深深感动了。

8月31日,晓明早早起床,做好准备,没有人陪伴,没有家人的操心呵护,他输完液打完最后一针动员剂,便独自来到采集室。

他放下手机,全神贯注,安静地躺在了采集床上

经过近4个小时的采集,晓明捐献了270毫升生命的火种,当天那位千里之外的患者重启了生命的里程。

晓明轻松地舒了口气。“放弃一条生命不救我做不到。能为别人的生命送去一束光,比什么都重要。明天可以轻松开学了,没白忙活这段时光。”

相信,新学期,晓明也将开启自己更美好的人生路。考研经历了考验,会一路顺风。发出的那些光也会照亮自己。

|